Share This Article

In den letzten Jahren hat das Konzept von “Degrowth” unter Ökosozialist:innen weltweit für erhebliche Diskussionen und Debatten gesorgt. In diesem Artikel, der in der 7. Ausgabe von Rupture, einer irischen ökosozalistischen Zeitschrift, erschienen ist, analysieren Jess Spear und Paul Murphy diese Debatten und plädieren für die Notwendigkeit Ökosozialismus und Degrowth zusammen zu denken, um die Klima- und Biodiversitätskrise zu bewältigen. Die Redaktion von Rupture, wie auch wir von emanzipation freuen uns über weitere Beiträge und Antworten der Leser:innen zu dieser Debatte.

Das kapitalistische Wachstum zerstört unsere Lebensgrundlagen. Seine parasitäre Beziehung zur Natur (sowohl zur menschlichen als auch zur nicht-menschlichen) ist, wie Marx schrieb, “vampirähnlich“[1] und wird nicht nachlassen, “solange noch ein Muskel, eine Sehne, ein Tropfen Bluts auszubeuten” ist.[2] Jedes Jahr wird das Material, das der Erde entnommen wird, um den unersättlichen kapitalistischen Hunger nach Profiten zu stillen, größer und größer, und der Abfall, der in die Atmosphäre, das Land, die Flüsse und das Meer gelangt, wird immer größer. Von den neun definierten planetaren Grenzen – die zusammen den “sicheren Handlungsraum für die Menschheit (safe operating space for humanity)” markieren – sind vier bereits überschritten worden (Forschende sprechen bereits von sechs überschrittenen planetaren Grenzen – anm. red.)[3].

Der jüngste IPCC-Bericht macht deutlich, dass sich das “Zeitfenster, eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle zu sichern”, “rasant schließt”.[4] Entweder wird das „Kapitalium“[5], das erste geologische Zeitalter des Anthropozäns, durch eine ökosozialistische Revolution überwunden, oder es wird die Menschheit in ein neues dunkles Zeitalter führen. Und es lässt sich zunehmend deutlicher vorhersagen, was passieren wird, wenn wir nicht schnell handeln: mehr Hungersnöte, Überschwemmungen, Dürren und Megastürme sowie neue Pandemien; Krieg, wenn imperialistische Staaten und ihre Verbündeten um den Zugang zu knapper werdenden Ressourcen streiten; und zunehmender Autoritarismus, wenn diejenigen, die der Katastrophe vorerst noch entgehen, versuchen, sich von der sie umgebenden Krise abzuschotten. Noch nie war es so klar wie heute, dass wir vor der Wahl zwischen Sozialismus und Barbarei stehen.

Was Sozialist:innen unter “Sozialismus” verstehen, ist jedoch nicht geklärt. Die Bandbreite reicht von den “Ökomodernist:innen” und den Verfechter:innen eines “vollautomatisierten Luxuskommunismus “[6], die den Schwerpunkt auf technologische Lösungen für den Klimanotstand setzen, bis zu den Ökosozialist:innen und den “ökosozialistischen Degrowth”-Befürworter:innen[7], die sich auf die dringende Reduzierung der Emissionen und der Zerstörung der Ökosysteme konzentrieren.

Wir wollen für ökosozialistisches Degrowth plädieren, das bedeutet”ein planmäßiges Zurückfahren des Energie- und Ressourcenverbrauchs mit dem Ziel, die Wirtschaft wieder in ein Gleichgewicht mit der lebendigen Welt zu bringen, auf eine sichere, gerechte und faire Weise “[8]. Als Leitkonzept für die revolutionäre Linke von heute kann ökosozialistisches Degrowth dazu beitragen, den ökologisch nachhaltigen Weg in die Zukunft zu beleuchten.

Was steckt in einem Wort?

Unserer Ansicht nach haben sich viele der Debatten über Degrowth als unproduktiv erwiesen, da die Menschen auf Grundlage unterschiedlicher Definitionen aneinander vorbeireden. Bedeutet Degrowth eine Verringerung des BIP? Bedeutet es einen Rückgang in allen Bereichen der Wirtschaftstätigkeit? Erfordert es eine Verringerung der Wirtschaftstätigkeit in allen Gebieten der Welt?

Zu viele Sozialist:innen errichten Strohmänner, indem sie behaupten, dass die Befürworter:innen von Degrowth argumentieren, dass “der wahre Klassenkampf nicht zwischen Arbeiter:innen und Kapital, sondern zwischen geografischen Regionen stattfindet: Nord und Süd “[9]; oder sie stellen unbegründete Behauptungen auf wie “Degrowth würde dem Fortschritt selbst ein Ende setzen “[10] oder sei “ein Rezept für den Massentod des größten Teils der Menschheit”[11].

Am wohlwollenderen Ende des degrowth-kritischen Spektrums hören wir Argumente wie “wir brauchen sowohl Wachstumsrücknahme als auch Wachstum in verschiedenen Sektoren der Produktivkräfte”.[12] Aber genau das propagieren ohnehin bereits viele Degrowth-Befürworter:innen.

Wir brauchen einen Rückbau von Industrien, die von Rüstung und Werbung bis hin zu Fast Fashion und fossilen Brennstoffen reichen, sowie eine drastische Verringerung des Verbrauchs der reichsten 1 %, die für 15 % der Emissionen verantwortlich sind.[13] Wir brauchen mehr öffentliche Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, Bildung, öffentliche Verkehrsmittel, erneuerbare Energien, Kinderbetreuung usw. (die Liste ließe sich fortsetzen), insbesondere in Entwicklungsländern.

Unserer Meinung nach geht diese Antwort jedoch an der eigentlichen Frage vorbei, auf die Degrowth abzielt: Muss die Menschheit den Energieverbrauch und den Materialdurchsatz insgesamt reduzieren?

Unsere Antwort lautet eindeutig: Ja.

Trotz aller Bemühungen, das BIP vom Materialverbrauch zu “entkoppeln”, ging in der gesamten Geschichte der Weltwirtschaft ein Anstieg des BIP immer mit einer Zunahme des Energieverbrauchs und des Materialdurchsatzes einher. Damit soll nicht geleugnet werden, dass technologische Errungenschaften die Effizienz steigern können und dies auch tun, oder dass sie unter der Kontrolle eines Arbeiter:innenstaates, der sich darauf konzentriert bedarfs- und nicht profitorientiert zu produzieren, sehr wahrscheinlich zu einem Rückgang des stofflichen Energieverbrauchs führen würden. Aber innerhalb des kapitalistischen Systems gilt uneingeschränkt das Jevons-Paradoxon[14]. Effizienz führt zu einem Anstieg des Material- und Energieverbrauchs, nicht zu einer Verringerung. Die notwendige Verringerung des Energieverbrauchs und des Materialdurchsatzes würde also, jedenfalls im Rahmen des Kapitalismus, zu einem Rückgang des BIP auf globaler Ebene führen. Das ist für uns eine Folge und nicht das Ziel. Aber für den Zweck der Diskussion ist es uns wichtig, dies offen darzulegen.

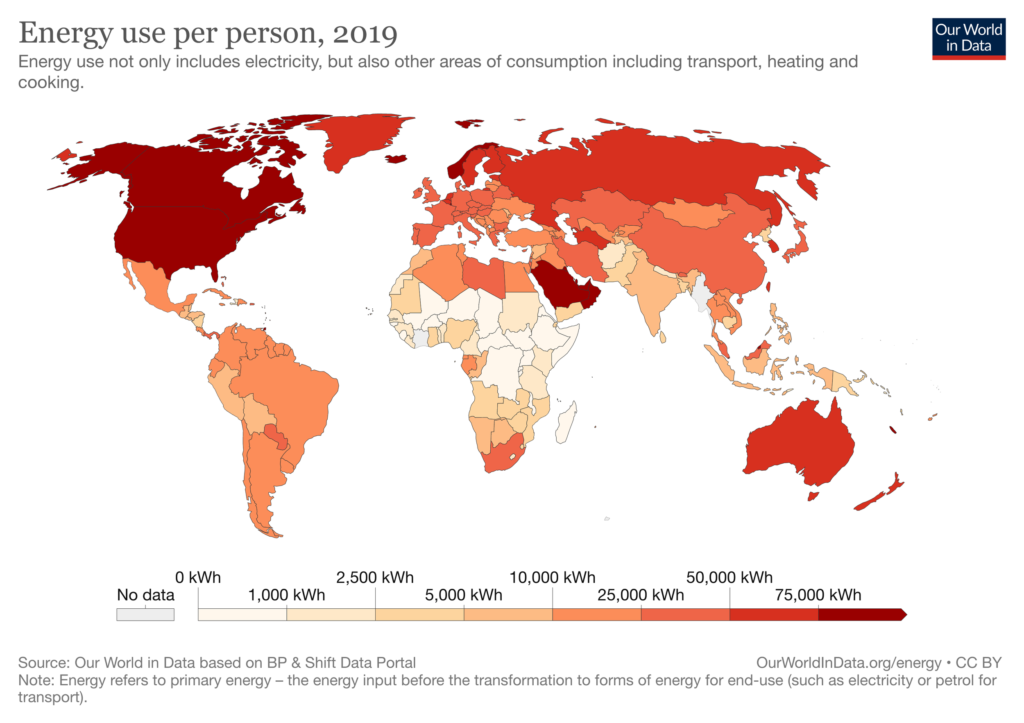

Das kann natürlich sofort den Einwand anderer Sozialist:innen hervorrufen – ähnlich wie das Argument gegen den Begriff “Anthropozän “[15] -, dass wir, wenn wir über den Energieverbrauch und das BIP der “Menschheit” als Ganzes sprechen, die spezifische Verantwortung der kapitalistischen Klasse für die gegenwärtige Krise ausblenden. Oder dass damit die Tatsache verschleiert wird, dass die oberen 10 % der Menschheit insgesamt 20 Mal mehr Energie verbrauchen als die unteren 10 % (siehe Abbildung 1 unten)[16]. Es stimmt, dass die meisten Medien und zu viele Wissenschaftler:innen nicht zwischen Arm und Reich, Arbeiter:innen und Bossen und Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens unterscheiden, wenn sie erklären, dass der gegenwärtige Klimawandel durch menschliche Aktivitäten verursacht wird. Die Schuld für den Klimawandel und die Umweltzerstörung wird allzu oft der “Menschheit” als Ganzes angelastet, ganz gleich, ob man eine Milliardärin mit Privatjet oder eine ugandische Subsistenzbäuerin ist. Diese Sichtweise schreckt die Menschen aus der Arbeiter:innenklasse ab, die selbst in den reichsten Ländern darum kämpfen müssen, ihre Grundbedürfnisse zu sichern. Sie ignoriert auch den jahrhundertelangen Kampf der indigenen Völker gegen dieses System.

Wir sind jedoch der Meinung, dass die Verwendung von Degrowth als Leitkonzept uns Ökosozialist:innen sogar besser in die Lage versetzt, die kapitalistischen Wurzeln der Krise aufzudecken, als dass es zur Verschleierung im Sinne von “die Menschheit ist an allem schuld” beiträgt. Es lenkt die dringend benötigte Aufmerksamkeit auf den, dem Kapitalismus innewohnenden Wachstumszwang und alles, was damit zusammenhängt, von geplanter Obsoleszenz und Werbung bis hin zu der gigantischen Abfallproduktion und dem ständig wachsenden Energiebedarf. Anstatt die Menschheit als Ganzes zu beschuldigen, kann Degrowth die Klassenunterschiede beim Konsum innerhalb der reichen Länder, aber auch – und das ist wichtig – zwischen den so genannten entwickelten und unterentwickelten Ländern (d. h. dem globalen Norden[17] und dem globalen Süden) verdeutlichen. Indem die Produktionsentscheidungen der Kapitalist:innenklasse in den Mittelpunkt gestellt werden, wird auch ein Schlaglicht auf den gewalttätigen Extraktivismus und die “sacrifice zones[18]” geworfen, die für weiteres Wachstum, auch bei den erneuerbaren Energien, unerlässlich sind.

Es reicht nicht aus, die wissenschaftliche Notwendigkeit einer deutlichen Reduzierung des Energieverbrauchs und des Materialdurchsatzes im globalen Maßstab offen zu bekunden. Wir müssen augenblicklich hinzufügen, dass dies auf eine Art und Weise geschehen kann und muss, die die Lebensqualität für fast alle Menschen auf dem Planeten verbessert, aber nur auf der Grundlage einer rationalen und demokratischen Planung der Produktion. Alle schädlichen und verschwenderischen Aktivitäten der kapitalistischen Klasse und der Luxuskonsum der Individuen, die diese Klasse bilden, sollten schnell auf Null reduziert werden (d.h. „degrow“). Es ist auch notwendig und möglich, dass die Masse der Arbeiter:innen, Kleinbäuerinnen – und bauern, Arbeitslosen und jungen Menschen, einschließlich im globalen Süden, eine dramatische Verbesserung ihrer Lebensqualität erlangen.

Wachstum als Ideologie

Diese positive Umarmung von Degrowth als Konzept für Ökosozialist:innen sollte nicht als eine unkritische Zustimmung zu allem verstanden werden, was bisher von Degrowth-Anhänger:innen gesagt wurde. Jason Hickel zum Beispiel scheint ein grundlegendes Missverständnis darüber zu haben, woher der Wachstumsimperativ im Kern kommt. Immer wieder wiederholt er Aussagen wie:

“Jetzt [im Zeitalter des Neoliberalismus] geht es darum, die Schranken des Profits einzureißen – Mensch und Natur billiger zu machen – um des Wachstums willen. “[19]19

Er hat die Beziehung zwischen Wachstum und Profit falsch verstanden. Das Endziel jeder Kapitalistin und des Systems als Ganzes ist die Maximierung des Profits. Das Wachstum ist ein Mittel zu diesem Zweck und nicht andersherum.

Wenn Hickel über das schreibt, was er die Ideologie des Wachstums nennt, macht er jedoch einen wichtigen Punkt. Die Vorstellung, dass Wirtschaftswachstum der Schlüssel zu einem höheren Lebensstandard ist – “eine steigende Flut hebt alle Boote” – ist allgegenwärtiger Bestandteil der herrschenden Vorstellungen der herrschenden Klasse. Es ist eine dieser derart hegemonialen Ideen, dass sie einfach als “gesunder Menschenverstand” gilt, und mit einer der Gründe, warum viele Sozialist:innenen verständlicherweise zurückhaltend sind, den Begriff “Degrowth” zu verwenden. Nicht nur Wirtschaftsverbände oder rechtsgerichtete Kommentator:innen sprechen von Wachstum, sondern auch Gewerkschaften und Sozialist:innen.

Bis zu einem gewissen Punkt ist an dieser Vorstellung tatsächlich etwas dran. Würden wir in einer Gesellschaft leben, in der nicht genügend materielle Güter produziert werden, um qualitativ hochwertige Wohnungen, Lebensmittel und Freizeitangebote zu gewährleisten, wäre ein Wachstum in diesen Sektoren notwendig, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Ein großer Teil der Weltbevölkerung lebt in Ländern des globalen Südens, wo dies der Fall ist. In der Welt als Ganzes werden jedoch mehr als genug Güter produziert, um allen Menschen auf dem Planeten ein gutes und sinnerfülltes Leben zu ermöglichen. Das Problem ist, wie dieser Wohlstand und dieses Einkommen verteilt werden und wie die Produktion priorisiert und organisiert wird.

Ein Konzept – kein Slogan

Der häufigste Einwand revolutionärer Sozialist:innen gegenüber der Idee von Degrowth wurde von John Molyneux in einem kürzlich erschienenen Artikel kurz und bündig formuliert:

“Aber wenn es darum geht, solche Menschen zu mobilisieren, egal ob sie in Los Angeles oder Liverpool, Sao Paulo oder Soweto leben, wird das Konzept oder der Slogan von Degrowth ein Rohrkrepierer sein “[20]

In diesem Satz sind zwei Überlegungen enthalten. Die erste ist das Argument, dass der Slogan “Degrowth” nicht geeignet ist, um eine große Zahl von Menschen aus der Arbeiter:innenklasse zu mobilisieren. Wir stimmen dem zu – er ist zu abstrakt und steht zu sehr im Widerspruch zur Ideologie des “gesunden Menschenverstands” vom Wachstum.

Aber wir sind der Meinung, dass ein ökosozialistisches Degrowth-Konzept als Grundlage für unsere Slogans eine gute Ausgangsbasis darstellt. Es fordert uns heraus, neu zu überlegen, wie wir eine starke sozialistische Bewegung auf einer soliden ökologischen Grundlage aufbauen können.

Eine grobe Parallele wäre Lenins Konzept “den Staat zerschlagen”. In Staat und Revolution zog Lenin im Einklang mit dem, was Marx bereits im Nachgang der Pariser Kommune von 1871 schrieb, die Schlussfolgerung, dass die Arbeiter:innenklasse „ nicht die fertige Staatsmaschine einfach in Besitz nehmen und sie für ihre eignen Zwecke in Bewegung setzen kann“, sondern sie zerschlagen und einen radikal anderen, ihren eigenen Interessen dienenden Staat aufbauen muss. [21]

“Den Staat zerschlagen” war und ist kein Slogan, mit dem sich eine große Zahl von Menschen der Arbeiter:innenklasse mobilisieren lässt. Aber ein solches Konzept hilft Sozialist:innen bei der Entwicklung von Forderungen und Slogans, die in die richtige Richtung weisen und die das Potenzial haben, Massen zu erreichen und unter bestimmten Umständen zu mobilisieren. Dieses grundlegende Konzept lag zum Beispiel der populären bolschewistischen Losung “Alle Macht den Sowjets” zugrunde.

Es mag eine Herausforderung sein, die Arbeiter:innen in den Autofabriken für den Rückbau ihrer Industrie zu gewinnen, aber wir müssen von den Bedürfnissen der Arbeiter:innenklasse als Ganzes ausgehen. Wir können uns nicht darauf beschränken, Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos zu ersetzen. Wir müssen dafür eintreten Autofabriken zur Produktion öffentlicher Verkehrsmittel umzuwandeln, und für einen demokratischen und gerechten Übergang kämpfen. Das Gleiche gilt für eine ganze Reihe von Industrien. Die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie, bei den fossilen Brennstoffen, in der Agrarindustrie, in der Luftfahrt usw. werden sich verständlicherweise gegen den Verlust ihrer bestehenden Arbeitsplätze wehren. Anstatt sie beim bloßen Erhalt dieser Arbeitsplätze zu unterstützen, müssen wir innerhalb der Gewerkschaftsbewegung für ein Programm kämpfen, das die hegemoniale Wachstumsideologie in Frage stellt und aufzeigt, wie diese Industrien auf eine sozial nützliche Produktion umgestellt werden können, mit garantierten Arbeitsplätzen und besseren Bedingungen für alle Arbeiter:innen.[22]

Darüber hinaus wird die Behauptung, dass Degrowth für die Arbeiter:innenklasse kein Thema sei[23] , durch aktuelle Umfragen nicht bestätigt. In seinem Buch „Less is More“ erklärt Jason Hickel, dass “wenn die Menschen zwischen Umweltschutz und Wachstum wählen müssen, der Umweltschutz in den meisten Umfragen und Ländern Vorrang hat”. In der EU bejahten zwischen 55 und 70 % der Befragten die Frage: “Sind Sie der Meinung, dass dem Umweltschutz Priorität eingeräumt werden sollte, auch wenn dies dem Wirtschaftswachstum schadet?”. Selbst im „Bauch der (kapitalistischen) Bestie“, den Vereinigten Staaten, “stimmen 70 % der Aussage zu, dass ‘Umweltschutz wichtiger ist als Wachstum'”.[24]

Sicher, Umfragen sind Momentaufnahmen der Meinungen und Stimmung der Menschen und werden zweifellos von der wirtschaftlichen Lage zum Zeitpunkt der Umfrage beeinflusst. Dennoch zeigt sich, dass die Menschen überzeugt werden können. Wenn wir uns einig sind, dass wir Degrowth brauchen, um die ökologische Krise zu lösen, dann müssen sich unser Programm, unsere Slogans und unsere Forderungen an dieser Realität orientieren und nicht andersherum.

Keine „Sacrifice Zones“ mehr

Degrowth zwingt uns auch dazu, die bestehenden Pläne zum Ersetzen fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energietechnologien ernsthaft zu überdenken. Woher soll das Material kommen, das für den Bau all dieser Sonnenkollektoren, Windturbinen, Elektrobusse, Züge und Batterien benötigt wird? Welche Gemeinschaften werden durch den Abbau dieser Mineralien vertrieben und geschädigt? Wie viel brauchen wir, um allen einen guten Lebensstandard zu sichern? Sozialist:innen im globalen Norden haben die Verantwortung, das Bewusstsein für die ökologischen Krisen zu schärfen. Dabei geht es nicht nur darum, die Anwendung technologischer Lösungen, die die herrschende Elite bisher nicht breit eingesetzt hat, zu forcieren, sondern auch darum, zu hinterfragen, welche Auswirkungen solche Lösungen auf andere Bevölkerungsgruppen haben.

Der Ausweg besteht nicht darin, den Bergbau in der Demokratischen Republik Kongo, in Chile und in Südafrika auszuweiten, um Sonnenkollektoren und Windturbinen für Städte im globalen Norden zu bauen und dabei die lokale Umwelt und die Gemeinschaften im globalen Süden zu zerstören. Die Brücke, die wir von hier aus in eine ökosozialistische Zukunft bauen, kann nicht auf dem Rücken der Arbeiter:innen, Frauen, Bäuerinnen und Bauern im globalen Süden errichtet werden. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, die Produktion erneuerbarer Energien zu steigern und gleichzeitig den Gesamtenergiebedarf zu senken, angefangen beim Luxuskonsum der 1 % und der unnötigen Produktion (z. B. geplante Obsoleszenz).

Was bedeutet das für uns?

In dieser Zeit der ineinandergreifenden und umfassenden Klima- und Biodiversitätskrisen kann das Konzept von Degrowth eine richtungsweisende Rolle spielen und uns bei der Entwicklung eines ökosozialistischen Programms und von Slogans helfen. Es bedeutet, sich von der Ideologie des Wachstums zu befreien, die ihre Tentakel nicht nur um die Reformist:innen, sondern auch um Revolutionär:innen geschlungen hat. Es reicht nicht aus, den Produktivismus und Prometheanismus abzulehnen, die bis vor kurzem einen Großteil der marxistischen Linken beherrschten. Wir müssen weitergehen und die Sprache des Wachstums bewusst zurückweisen – unabhängig davon, welches Adjektiv (z.B. nachhaltig, sozial, ökologisch) ihr vorangestellt wird.

Anstatt für “nachhaltiges” Wachstum zu plädieren, sollten wir unser Ziel als ein gutes Leben für jeden Menschen auf dem Planeten beschreiben. In diesem Zusammenhang müssen wir das Ziel eines Überflusses an materiellen Privatgütern ablehnen. Auf einem endlichen Planeten kann es nicht unendlich viele Güter geben, und wir sollten auch nicht davon ausgehen, dass jede jeden materiellen Gegenstand kaufen, besitzen und pflegen will, den sie vielleicht benutzen möchte oder muss. Stattdessen sollten Sozialist:innen für die Bereitstellung hochwertiger öffentlicher Güter, die Entkommodifizierung der Gemeingüter und aller Aspekte des Lebens sowie die Überwindung des „Risses“ zwischen Mensch und Natur eintreten. Das bedeutet, eine Vision einer ökosozialistischen Gesellschaft zu entwerfen, in der die Lebensqualität im Vordergrund steht und nicht die Quantität der materiellen Güter.

Degrowth als Konzept zu übernehmen bedeutet, Slogans, Forderungen und potenzielle Kämpfe zu fördern, die dazu beitragen, die Arbeiter:innenklasse und die unterdrückten Menschen in einem Kampf gegen die Zerstörung des Lebens durch das Kapital zu mobilisieren, jedoch in Richtung auf eine besseres Leben.

Wir sollten mit der Forderung nach einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich beginnen. Eine Vier-Tage- oder 30-Stunden-Woche ohne Lohneinbußen würde zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs führen und den Arbeiter:innen gleichzeitig mehr Freizeit verschaffen.

Eine wichtige Forderung, die sowohl die Klimakrise als auch die „cost of living crisis“ (mit diesem stehenden Begriff wird in Großbritannien und Irland die gesellschaftliche Krise durch die steigende Inflation, hohe Teuerung lebenswichtiger Güter und sinkende Realeinkommen bezeichnet – anm. red.) der Arbeiter:innen betrifft, ist die Forderung nach einem massiven Sanierungsprogramm für die Wohnungen der Menschen. Das Heizen von Häusern ist (in Irland) für 61 % des Energieverbrauchs in Privathaushalten bzw. für 16 % des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich.[25] Mit umfassenden Nachrüstungen könnten die meisten Häuser ihren Energieverbrauch um mehr als die Hälfte senken und gleichzeitig von fossilen Brennstoffen auf Strom in Form von Wärmepumpen umgestellt werden. Ein solches Programm hat in Irland das Potenzial Zehntausende von grünen Arbeitsplätzen zu schaffen.

Wir sollten auch auf ein Konzept grüner Arbeitsplätze pochen, das die so genannten “Care -Jobs” – in der Kinderbetreuung, im Bildungs- und im Gesundheitswesen – einschließt. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die traditionell weiblich sind, unterbewertet und schlecht bezahlt werden. Wir sollten uns für eine massive Ausweitung dieser Arbeitsplätze einsetzen, indem wir einen “Irischen Nationalen Gesundheitsdienst” und einen “Nationalen Kinderbetreuungsdienst” schaffen. Das sind Arbeitsplätze, die einen erheblichen Nutzen für die Lebensqualität aller Menschen bringen, während sie nur sehr wenig Kohlenstoffemissionen verursachen.

Auch die Forderung nach kostenlosen, umweltfreundlichen und hochfrequenten öffentlichen Verkehrsmitteln steht im Einklang mit dem Degrowth-Konzept. Der Aufbau eines solchen Netzes, das es großen Teilen der Bevölkerung erlauben würde, von der Nutzung des eigenen Autos auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, würde die Emissionen drastisch senken, vor allem wenn man bedenkt, dass der Verkehr der zweitgrößte Emissionssektor in Irland ist.

Der Ausbau der sozialen Infrastruktur sollte mit der Schaffung neuer Angebote einhergehen, die darauf abzielen, Frauen von der stundenlangen, zermürbenden Hausarbeit zu befreien. Zum Beispiel kostenlose öffentliche Kantinen, die drei gesunde Mahlzeiten pro Tag anbieten, und Waschsalons, die den Kauf, die Wartung und den Austausch privater Waschmaschinen ersetzen.

Ökosozialist:innen sollten sich auch für Forderungen einsetzen, die den Teufelskreis von Konsum und Verschleiß durchbrechen und gleichzeitig die Qualität der Güter, die die Menschen besitzen, verbessern. Zum Beispiel die Einführung einer obligatorischen verlängerten Garantie auf Produkte und das Verbot der geplanten Obsoleszenz von Artikeln wie Mobiltelefonen. Damit verbunden könnte ein “Recht auf Reparatur” sein, das sicherstellt, dass alle Konsumgüter zu geringen Kosten repariert werden können.

Diese positiven Forderungen (und viele weitere könnten aufgezählt werden) müssen mit negativen Forderungen kombiniert werden, um die Emissionen der Kapitalist:innenklasse und den persönlichen Luxuskonsum der Reichen zu beseitigen. Der von People Before Profit (eine irische sozialistische Partei, die sowohl in der Republik Irland als auch in Nordirland im Parlament vertreten ist. Beide Autor:innen sind Mitglieder – anm. red.) vorgeschlagene Gesetzesentwurf zum Verbot der zukünftigen Errichtung und Erweiterung von Rechenzentren sowie von Infrastruktur für fossile Brennstoffe ist ein perfektes Beispiel dafür. Diese Rechenzentren, die bis 2028 29 % des irischen Stroms verbrauchen werden[26], leisten im Großen und Ganzen keine nützliche Arbeit im Interesse der Mehrheit der Menschen. Stattdessen lassen sie Algorithmen laufen, um Menschen mit Werbung gezielt anzulocken.

Apropos Werbung: Auch sie sollte drastisch eingeschränkt werden. Dies ist ein erklärtes Ziel für Sozialist:innen, denn alle hassen Werbung. Wir alle versuchen wann und wo immer möglich ihr zu entkommen, doch der Kapitalismus braucht sie zwingend. Wie Michael Löwy erklärt,

“Anstatt zu versuchen, die Menschen zu zwingen, “ihren Lebensstandard zu senken” oder “ihren Konsum zu reduzieren” – ein abstrakter, rein quantitativer Ansatz -, müssen Bedingungen geschaffen werden, unter denen die Menschen nach und nach ihre wirklichen Bedürfnisse entdecken und ihre Konsumgewohnheiten qualitativ ändern können: zum Beispiel, indem sie sich für mehr Kultur, Bildung, Gesundheit oder Heimwerken entscheiden, anstatt neue Gadgets, neue, immer weniger nützliche Waren zu kaufen. Dafür ist die Beseitigung der Belästigung durch Werbung eine notwendige Voraussetzung. “[27]

Die Rüstungsindustrie und der militärisch-industrielle Komplex müssen stillgelegt werden. Ölkonzerne sollten enteignet und die fossilen Brennstoffe im Boden belassen werden. Privatjets sollten verboten werden, ebenso wie die Produktion von SUVs, die sofort aus den Städten verbannt werden sollten.

Darüber hinaus haben unsere Forderungen nach einer progressiven Besteuerung der Reichen (Körperschaftssteuer, Millionär:innensteuer, neue Einkommenssteuersätze für Spitzenverdiener:innen) einen wichtigen Platz in einem von Degrowth inspirierten Programm. Der einfachste Weg zur Verringerung der CO2-Emissionen besteht darin, den Energie und Ressourcen verschwendenden Superreichen ihren Reichtum zu entziehen und in öffentliche soziale Infrastruktur zu investieren.

Die Krönung eines ökosozialistischen Programms auf Grundlage des Degrowth-Konzepts muss natürlich die Verstaatlichung und das demokratische öffentliche Eigentum an den Schlüsselsektoren der Wirtschaft sein, um eine rasche und gerechte Reduzierung des Energieverbrauchs und die Umstellung auf erneuerbare Energien zu ermöglichen. Nur auf der Grundlage eines global geplanten Systems wird es möglich sein, den Gesamtumfang des Energie- und Materialverbrauchs auf rationale Weise zu reduzieren und gleichzeitig große Sprünge in der Lebensqualität für alle zu ermöglichen.

Referenzen

Bild: Das Titelbild zeigt einen Ausschnitt von Propeller von Sonia Delaunay, einer ukrainischstämmigen französischen Künstlerin. Das Bild zählt zur Sammlung des Skissernas Museums in Lund und war im Tate Modern ausgestellt.

[1] Karl Marx, “Der Arbeitstag”, Das Kapital Band 1, Marxistisches Internetarchiv.

[2] Karl Marx, ‘Der Arbeitstag’, Das Kapital Band 1, Marxistisches Internet Archiv.

[3] Das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung spricht bereits von sechs überschrittenen planetaren Grenzen: Klimawandel, Integrität der Biosphäre, biogeochemische Kreisläufe, Veränderung der Landsysteme, neuartige Stoffe, zu denen Plastik und andere vom Menschen hergestellte Chemikalien gehören sowie nach einer wissenschaftlichen Neubewertung auch die Grenze für Süßwasser

https://www.pik-potsdam.de/de/aktuelles/nachrichten/update-planetare-grenzen-suesswassergrenze-ueberschritten

[4] 4. IPCC-Bericht “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” (Februar 2022)

[5] Jess Spear und Paul Murphy schreiben: „Einige Ökosozialist:innen sind der Meinung, dass wir eher den Begriff Kapitalozän als Anthropozän verwenden sollten. Wir stimmen zu, dass die Kategorisierung, die in dem kürzlich erschienenen Artikel von Foster und Clark “The Capitalinian: The First Geological Age of the Anthropocene”, Monthly Review, Band 73, Nummer 4, September 2021, am besten den Charakter des Zeitalters, in dem wir leben, zum Ausdruck bringt.“ Wir, die Redaktion von emanzipation, haben den Begriff „Capitalinian“ in Anlehnung an die vergleichbaren Bezeichnungen der verschiedenen Stufen der Epoche des Holozäns (Grönlandium, Nordgrippium und Meghalayum) mit „Kapitalium“ übersetzt.

[6] Aaron Bastani, Fully Automated Luxury Communism (Verso Books, 2018).

[7] Michael Löwy, Benji Akbulut, Sabrina Fernandes und Giorgos Kallis, ‘For an Ecosocialist Degrowth’, Globalecosocialistnetwork.net, 8. April 2022.

[8] S. Jason Hickel, Less is More: How Degrowth Will Save The World (Random House, 2020), Seite 29. Das Buch ist mittlerweile auch in deutscher Übersetzung erhältlich.

[9] Matt Huber, ‘Lifestyle Environmentalism Will Never Win Over Workers’, Jacobin, 2. August 2021.

[10] Leigh Phillips, The Degrowth delusion, 30. August, 2019

https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/degrowth-delusion/

[11] David Schwartzman, ‘A critique of degrowth’, climate & capitalism, 5. Januar 2022.

[12] John Molyneux, ‘Growth & Degrowth: What Should Ecosocialists Say Part Two?”, (Rebel News, 5. April 2021) http://www.rebelnews.ie/2021/04/05/growth-degrowth-what-should-ecosocialists-say-part-two/

[13] Oxfam, “Confronting Carbon Inequality” (September 2020)

[14] Das Jevons-Paradoxon besagt, dass eine Steigerung der Effizienz bei der Ressourcennutzung zu einem Anstieg des Ressourcenverbrauchs führt und nicht zu einem Rückgang. Das ist ein Aspekt des sogenannten Rebound Effekts.

[15] Jason Moore und Andreas Malm plädieren beispielsweise dafür den Begriff “Kapitalozän” zu verwenden.

[16] Oswald, Y., Owen, A. & Steinberger, J.K. Large inequality in international and intranational energy footprints between income groups and across consumption categories. Nat Energy 5, 231–239 (2020). https://doi.org/10.1038/s41560-020-0579-8

[17] “Globaler Norden” ist die “IWF-Einstufung ‘fortgeschrittener Volkswirtschaften’ (Stand 2015), die die USA, Kanada, West- und Nordeuropa, Australien, Neuseeland, Israel und Japan sowie Südkorea, Taiwan, Singapur und Hongkong und eine Reihe kleiner Inselgebiete umfasst” aus Jason Hickel et al: Drain from the global South through unequal exchange, 1990-2015″, Global Environmental Change, Band 73, März 2022.

[18] Als “sacrifice zones” werden Gebiete bezeichnet die permanent durch starke Umweltveränderungen (bspw. Schwerindustrie, Bergbau, militärische Infrastruktur) zerstört oder unbewohnbar werden. Sie werden „geopfert“ – meist im Interesse des Profits großer Konzerne, ohne dass die Betroffenen ein Mitspracherecht haben. Häufig handelt es sich um Gebiete indigener Völker, insbesondere im globalen Süden, die für die Extraktion und Verarbeitung von fossilen Ressourcen zerstört werden.

[19] Jason Hickel, Less is More, Seite 94 – im Original: “Now [in the age of neoliberalism] the goal is to tear down the barriers to profit – to make humans and nature cheaper – for the sake of growth.”

[20] John Molyneux, ‘Growth and Degrowth: What Should Ecosocialists say? – Part Two”, Website von Rebel News, 5. April 2021.

[21] Lenin, “Der Staat und die Revolution” (1917), zitiert Marx’ Vorwort zum Kommunistischen Manifest von 1872.

[22] Der Lucas-Plan, der von den Arbeiter:innen von Lucas Aerospace in Großbritannien 1976 entwickelt wurde, gibt einen Eindruck davon, wie dies erreicht werden könnte.

[23] John Molyneux, “Growth and Degrowth: What Should Ecosocialists say? – Part Two”, Website der Rebel News, 5. April 2021.

[24] Zahlen aus Jason Hickel, Less is More, Seite 25-26

[25] SEAI-Statistiken zum Energieverbrauch – Sustainable Energy Authority of Ireland

[26] Eirgrid-Bericht, ‘All-Island Generation Capacity Statement 2019-2028’

[27] Michael Löwy, ‚Ecosocialism: A Radical Alternative to Capitalist Catastrophe’ (Haymarket 2020)